郑和下西洋前奏请重建/中国十大清真寺,这座皇家寺院何以成为“以儒诠经”金陵学派的摇篮?

2024-03-03 15:14

来源: 北京号

历史传承:交往交流交融的见证

为赶在郑和下西洋前完成重修工作,明宣宗甚至允许郑和调用隶属国库的匠人、钱粮、材料等建造寺院,“恐尔所用人匠及材料等项不敷,临期误尔工程,可于南京内官监或工部支取应用,乃可完备。”重建后的净觉寺,南临升州路,西至马巷,东抵三山街(今中华路),北达砂珠巷。得利于通江达海的地理位置和政治中心的优势,南京是明朝海上丝绸之路的重要城市。明永乐、宣德年间,渤泥国王、满剌加国王、苏禄国王、天方国使臣分别抵达南京。建成后的净觉寺,自然承担起接待东南亚、西亚等国国王、使节和举办仪式活动的任务,留下历史上中国与海外各国友好交往的重要凭证。

建筑风格:中华文明包容性的体现

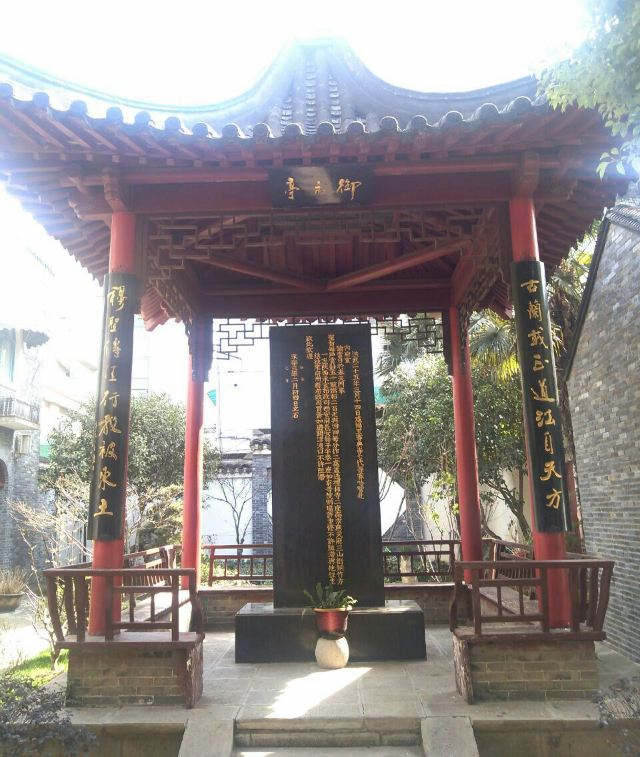

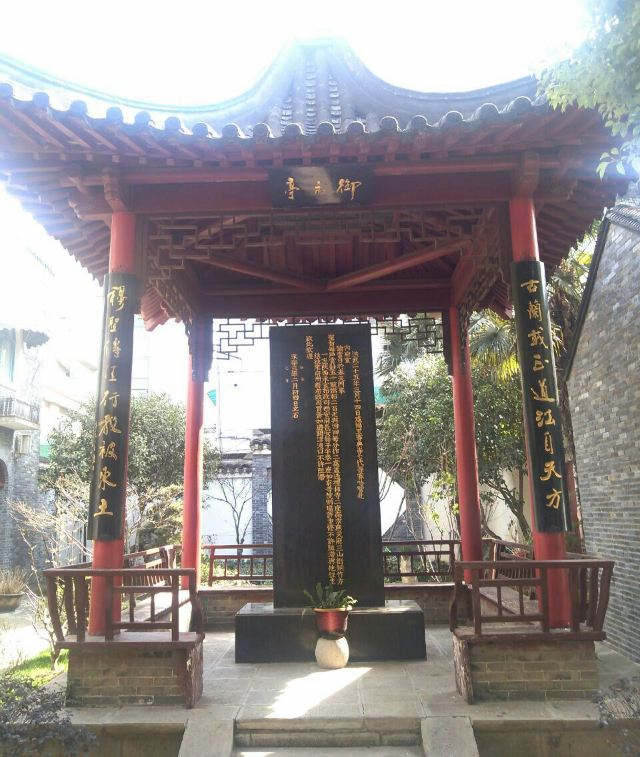

净觉寺内建有御示亭,亭内立有一块黑色石碑。石碑正面为明成祖敕建南京三山街礼拜寺的敕谕,背面为1995年南京市伊斯兰教协会题的《净觉寺碑亭记》。按照记录内容,净觉寺建于明洪武二十五年(1392),历代多有修葺,至今已有六百余年历史。

御示亭北侧是一青砖砌成的三层传统楼阁,按照传统布局习惯,东邻围墙处建有小照壁、小花园、金鱼池等体现中国审美情趣的建筑装饰。

往西是一座正处于中轴线上的中式二层小楼,这是穆斯林登高观月的地方,被称作望月楼。望月楼西侧庭院种植槐树、丹桂、海棠、腊梅、兰花等植物,四季花开,满庭芬芳,体现了中国古典园林艺术的美学意涵。

再往西是两座南北对称分布、青瓦红门的传统房屋,坐北朝南的为“思斋轩”,坐南朝北的是“慕贤堂”,简称南北讲经堂。现为陈列室和图书阅览室,陈列了净觉寺简介、历史文化名人、中外交往等资料和文物。

净觉寺的主体建筑为两座中国宫殿式建筑:“大殿”和“二殿”。两殿以走廊连接,平面上呈“工”字形结构,均为白墙青瓦,雕梁画栋,落地门窗。大殿为礼拜堂,三面有回廊、月台,四周围绕汉白玉石栏和十八根红木圆柱,古朴典雅,气势恢宏。采用中国传统建筑的装饰风格,大殿屋脊处嵌有“无像宝殿”四个金字石刻,房檐处设有石雕吞脊兽。

大殿檐下悬挂着多块以儒家思想阐释伊斯兰教义的匾额。如“惟精惟一”匾额,语出《尚书·大禹谟》,意指用功精深,用心专一。“正心诚意”匾额语出《礼记·大学》:“欲正其心者,先诚其意。”这些匾额体现了伊斯兰教思想与中国传统文化的交融汇通。

▲大殿悬挂匾额。

伊儒会通:以儒诠经运动的摇篮

《净觉寺碑亭记》记述了以王岱舆、刘智等人为代表的金陵学派学者撰书立说的历史。例如“伊儒会通”的先驱王岱舆,在净觉寺编著《正教真诠》《清真大学》《希真正答》三部著作,提出“既忠于真主,也忠于君主;既忠于自己,也忠于他人”的真忠观,以及“用身、心、性三品侍奉父母”的至孝观。调和了伊斯兰教与儒家伦理的忠孝观,体现出明显的中国化色彩。伊儒会通的集大成者刘智认为,伊斯兰教伦理思想与儒家伦理道德本质是相同的,“恍然有会于天方之经,大同孔孟之旨也。”著有《天方性理》《天方典礼》《天方至圣实录》等十余部著作,极大推动了伊斯兰教中国化进程。

(本文图片除标注外均为作者供图)

(作者简介:栗学钟,西北民族大学中华民族共同体学院讲师。)

监制 | 王翔宇

责编| 才丽媛

制作 | 胡晓蝶

打开APP阅读全文

特别声明:本文为北京日报新媒体平台“北京号”作者上传并发布,仅代表作者观点,北京日报仅提供信息发布平台。未经许可,不得转载。