2023-05-07 20:33

来源: 北京号

威海的历史,随波涛潮起潮落,随崖石受风吹日晒,源远流长,叫人寻不到起点。

威海的历史,随波涛潮起潮落,随崖石受风吹日晒,源远流长,叫人寻不到起点。

从小渔村到今天的现代都市,漫长岁月在这片山海间的土地上留下了或深或浅的刻印,这刻印在起伏于海浪间的渔船上,在临海而建的海草房顶,在每一桌胶东农家宴飘出的香味里,在威海人家中的每一个角落。

而这些留有历史印记的拼图, 在威海市群众艺术馆的非物质文化遗产展,可以一站集齐。

老威海记忆中的26个优秀非遗项目,就在这个点起柔和灯光的展馆内,被娓娓道来。

01.

飘着海味儿的胶东记忆

刚从非遗展厅的入口走进,就被1:1还原的海草房模型吸引住了目光。

不太规整的石块垒起墙面,压实的海苔草从房檐垂下,挂在外墙的蓑衣,角落里黑不见底的陶罐,展开晾晒的渔网,只一眼,海腥味儿仿佛已经扑面而来。

透过半敞开的窗户,土灰色的墙面泛起受潮后的暗沉,红绿花的棉被不太整齐的叠在红木柜上,老式座钟的指针仿佛还在颤颤巍巍地跳动,就好像这一家渔民刚刚出门劳作。

透过半敞开的窗户,土灰色的墙面泛起受潮后的暗沉,红绿花的棉被不太整齐的叠在红木柜上,老式座钟的指针仿佛还在颤颤巍巍地跳动,就好像这一家渔民刚刚出门劳作。

拂晓而出,日落时归,修修补补的旧渔网会兜满收获的鱼贝,胶东渔家百姓的生活画面跃然眼前。

拂晓而出,日落时归,修修补补的旧渔网会兜满收获的鱼贝,胶东渔家百姓的生活画面跃然眼前。

千百年来,威海人依海靠海。威海文化能够在海浪间成长起来,离不开技术精巧、不断进步的造船工艺。

千百年来,威海人依海靠海。威海文化能够在海浪间成长起来,离不开技术精巧、不断进步的造船工艺。

非遗展展出了已传承上千年的 “桷蓬制造技艺” ,模型船的木质船身进行了做旧处理,显得“伤痕累累”,船前矗立着近一米高的铁锚,锚上锈迹斑斑,还未凑近,一股乘风破浪的豪迈就仿佛冲破了千年的屏障,带来直抵心灵的触动。

在同样穿越千年传承至今的威海文化中,胶东美食从未缺席。传统的胶东饮食风格远没有现在的丰富与华丽,而是更加质朴纯粹。

在同样穿越千年传承至今的威海文化中,胶东美食从未缺席。传统的胶东饮食风格远没有现在的丰富与华丽,而是更加质朴纯粹。

蠓子虾酱的香,回水咸鱼干的咸,饺子的鲜 ,简单的制作工艺反而将海洋本来的味道更加直接地还原了出来,就好像威海人的性格,直爽淳朴。

寄托百姓情感的民俗文化

自古以来,威海人对大海的情感便颇为复杂和矛盾。

所谓靠海吃海,海洋给予了威海先人滚滚而来的财富,但“喜怒无常”的大海也意味着苦难随时到来的可能。

古时,渔家儿女敬海也畏海,便举办各类仪式来表达自己的敬畏与祈愿。

古时,渔家儿女敬海也畏海,便举办各类仪式来表达自己的敬畏与祈愿。

不论是回龙山山会 ,还是 谷雨节前后的各项祭祀规矩 ,都是百姓对于大海敬畏之情的寄托。

这份寄托之意代代相传,直到今天,威海百姓依旧愿意通过参与各类民俗活动来抒发自己的情感,只是如今人们所寄托的,更多的是对美好生活的向往与祝福。

这份寄托之意代代相传,直到今天,威海百姓依旧愿意通过参与各类民俗活动来抒发自己的情感,只是如今人们所寄托的,更多的是对美好生活的向往与祝福。

规模宏大、载歌载舞的 “ 串黄河” ,极大地丰富了人们的精神世界,增进了四邻八乡的和谐与团结。

苍劲恢弘、气势磅礴的 石岛渔家大鼓 ,既有庆祝出海丰收之意,演奏内容的逐渐丰富也给观众带来了跌宕激昂的艺术享受。

规模宏大、载歌载舞的 “ 串黄河” ,极大地丰富了人们的精神世界,增进了四邻八乡的和谐与团结。

苍劲恢弘、气势磅礴的 石岛渔家大鼓 ,既有庆祝出海丰收之意,演奏内容的逐渐丰富也给观众带来了跌宕激昂的艺术享受。

非遗展只列举了几项民俗活动,但喜气洋洋的庆典氛围与威海人民积极向上的生活态度,已经从文字、图片,以及展板下摆放的各种有趣的庆典道具中,展现得淋漓尽致。

非遗展只列举了几项民俗活动,但喜气洋洋的庆典氛围与威海人民积极向上的生活态度,已经从文字、图片,以及展板下摆放的各种有趣的庆典道具中,展现得淋漓尽致。

老威海与新威海的故事交相辉映,共同绘制了威海丰富多彩的民俗画卷。

可以亲身体验的指尖传承

比参观、欣赏历史文化瑰宝更精彩、更具价值的,应当是 亲自体会这份历史的重量。

在群艺馆的非遗展,便有了这样的机会——在非遗工坊亲身接触与学习多种传统技艺,在专业老师的指导下,亲手做出一份“非遗”作品。

在群艺馆的非遗展,便有了这样的机会——在非遗工坊亲身接触与学习多种传统技艺,在专业老师的指导下,亲手做出一份“非遗”作品。

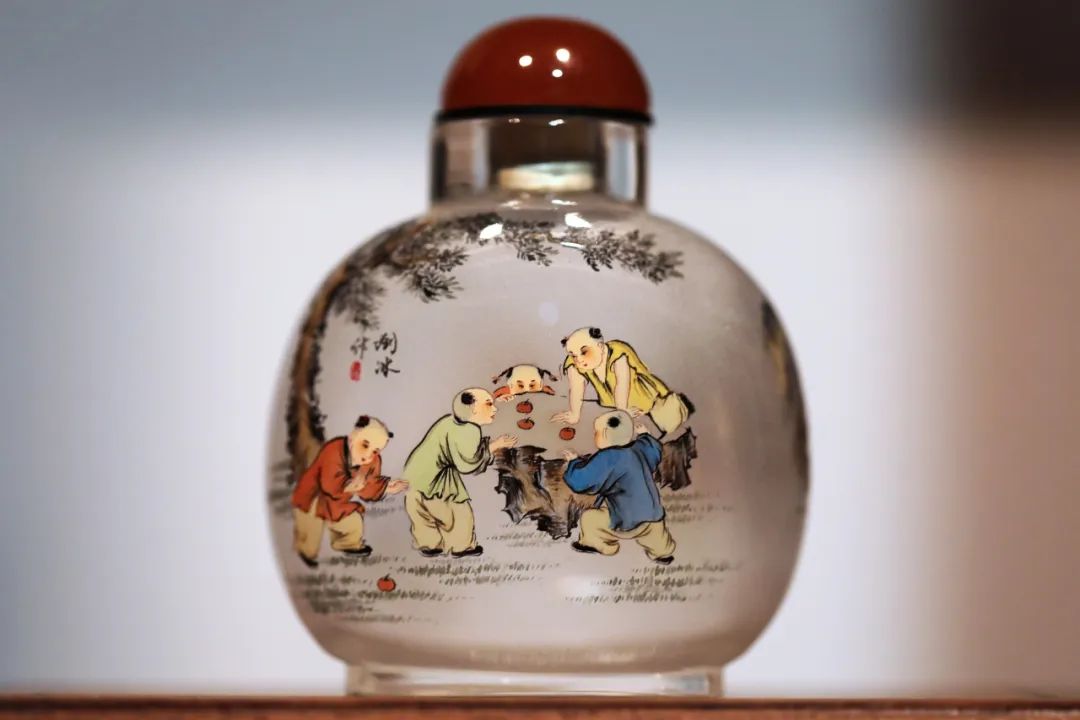

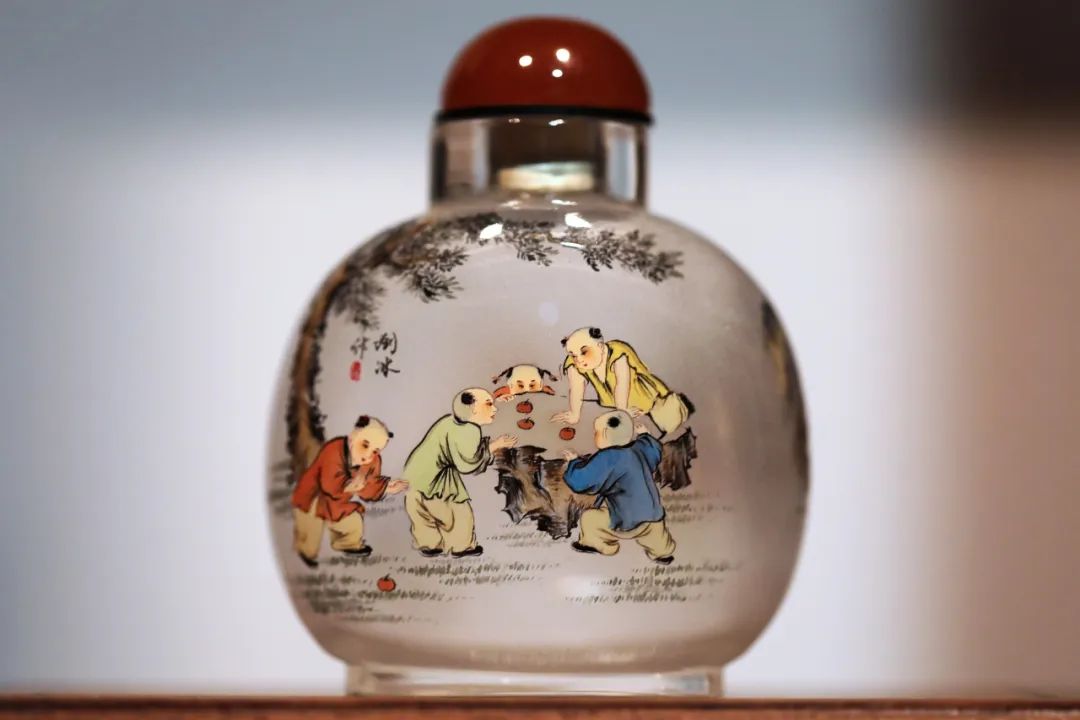

在 “玻璃画” 工坊,你可以点开台灯,在磨砂玻璃上留下丹青一笔。

在 “玻璃画” 工坊,你可以点开台灯,在磨砂玻璃上留下丹青一笔。

在 “宫家彩绘葫芦” 工坊,你可以小心捏住葫芦腰,用鲜艳的颜料描画自己的故事。

在 “吉昌花饽饽” 工坊,你可以通过揉、搓、迭、捻等技艺手法,捏出世间万物、人间百态。

在 “吉昌花饽饽” 工坊,你可以通过揉、搓、迭、捻等技艺手法,捏出世间万物、人间百态。

在 “锡镶” 工坊,你可以拿起一锤一錾敲打数不清多少次,在叮叮当当中铸就一朵美丽的锡花。

在 “斗榫合缝” 工坊,你可以在烫蜡过的家具上做出点点斑锈,亲手留下历史的痕迹。

在 “斗榫合缝” 工坊,你可以在烫蜡过的家具上做出点点斑锈,亲手留下历史的痕迹。

在 “剪纸” 工坊,你可以拿起一把剪刀,在几张红纸上裁剪出记忆里的老威海。

漫长的岁月里,每一件非物质文化遗产能够存留至今,都离不开匠人的坚守。

主动去接触、了解、学习这些尚未遗落的传统文化,主动去倾听老威海的这些故事,就是为非遗文化的传承与发扬献出自己的一份力。

漫长的岁月里,每一件非物质文化遗产能够存留至今,都离不开匠人的坚守。

主动去接触、了解、学习这些尚未遗落的传统文化,主动去倾听老威海的这些故事,就是为非遗文化的传承与发扬献出自己的一份力。

老威海的故事说不完、道不尽,不如在得闲时走进群艺馆的二楼,指尖掠过错落有序的非遗目录墙,展开时光的画卷,来静观一场生动形象的历史盛会吧。

地址

老威海的故事说不完、道不尽,不如在得闲时走进群艺馆的二楼,指尖掠过错落有序的非遗目录墙,展开时光的画卷,来静观一场生动形象的历史盛会吧。

地址:

威海市群众艺术馆(点击查看导航)

威海市青岛北路150号 群艺馆二楼

交通攻略:

☛ 公交车乘坐1、 11、 12、 21、 23、 24、 101、 103、 107等公交在会展中心站点下车。

☞ 自驾 经青岛 路或海滨路、塔 山路、环山路等到青岛北路与即墨路交叉口,再将车停到市群艺馆地下二层停车场即可。

开放时间:周二至周日 9:00—17:00

监制丨殷洪军

值班总编丨张军涛

复审丨王璐瑶

文字丨牟怡洁

图片丨 刘彬

编辑丨牟怡洁

声明:本文未经授权不得转载,侵权必究!左颖

特别声明:本文为北京日报新媒体平台“北京号”作者上传并发布,仅代表作者观点,北京日报仅提供信息发布平台。未经许可,不得转载。