汽车文化 | 上海58-I型三轮汽车,曾经城乡短途运输的国民车

2023-06-06 15:33

来源: 北京号

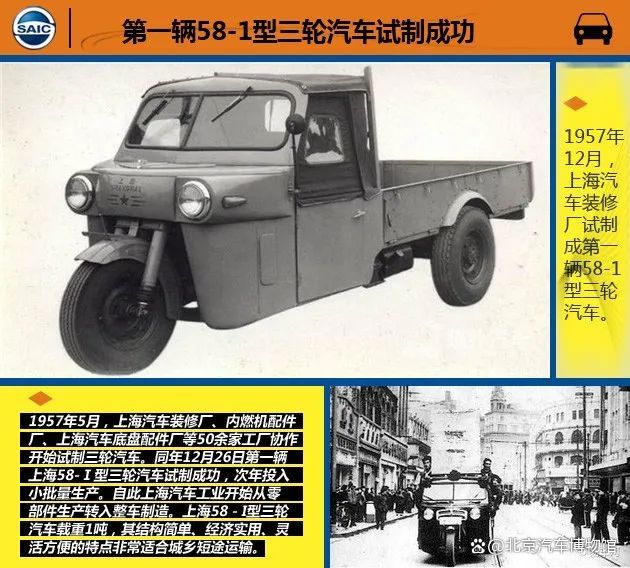

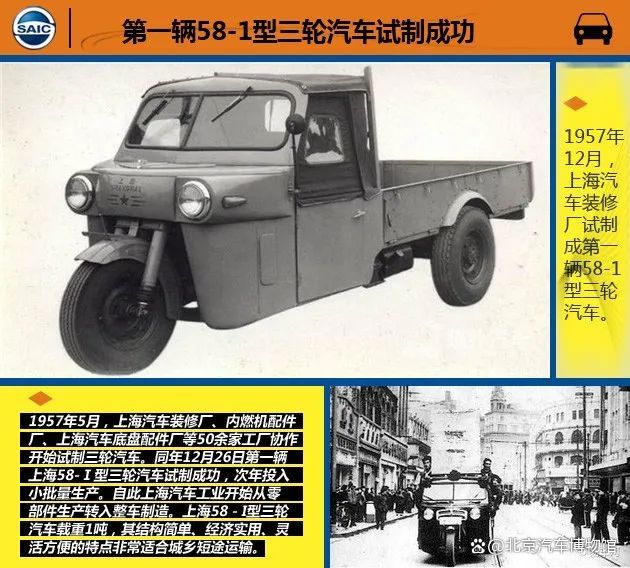

三轮汽车,在我们现在的生活中很常见,而当年新中国成立,汽车工业刚刚起步,产品结构以载货汽车,特别是以中型载货汽车为主,小型载货汽车还是一个空白区域。为了缓解汽车的供求矛盾以及城乡运输工具的紧缺,1957年4月,上海内燃机配件制造公司提出,日本送展的三轮汽车机动灵活,适于城乡短途运输,结构简单,便于制造和批量生产。此建议获批后,上海市政府成立了三轮汽车试制委员会,组织协调试制工作。

上海58-I虽然仅有三轮,它采用的却是方向盘,而不是农用车的把式;它的传动系统、悬挂系统、制动系统,都是标准的汽车配置;在动力上采用了2缸四冲程汽油发动机,后桥驱动,3个前进挡1个倒退挡,最大功率20千瓦,载重量1吨,最高时速70公里/小时;驾驶席有2个座位,副驾驶的雨刷当时是手摇的。

撰文 / 刘静波

部分照片来源于网络

打开APP阅读全文

特别声明:本文为北京日报新媒体平台“北京号”作者上传并发布,仅代表作者观点,北京日报仅提供信息发布平台。未经许可,不得转载。