党的二十届三中全会《决定》提出,加强和改进未成年人权益保护,强化未成年人犯罪预防和治理。近年来,北京市门头沟区人民法院始终坚持以“最有利于未成年人”为核心原则,围绕“校园安全岛”这一中枢,升级打造“小安同学”“小安守卫”智能守护双引擎,联动学校、妇联、教委等部门,创新实施法护“安全岛”七大基础工程,同步做实家庭教育指导和司法救助等工作,将科技的“智”与司法的“温”深度融合,织密未成年人权益保护网,守护未成年人身心健康安全。

“小安同学”在中国法院博物馆少年法庭成立40周年成就展厅展出。学生现场体验“小安同学”的答疑功能。 尚轶 摄

“小安同学”:屏幕后的智能“心事树洞”

“你好,我是小安,请问需要帮助吗?”2024年8月,门头沟某学校迎来了一个虚拟法治伙伴——“小安同学”。它是门头沟区法院推出的北京法院首个人机交互AI数字人,能够语音识别未成年人的提问并即刻响应,生成准确翔实、通俗易懂、针对性强的答复。

“老师说要是有解不开的事儿,能跟‘小安同学’聊聊,真有用吗?”放学后的教室里,四年级的小宇犹豫了很久。

这段时间,小宇回家总是绕着小区广场走——因为在广场玩耍的时候,小区里有个高年级同学总是故意撞他一下,或者对他进行辱骂。他试过躲着走,可对方总能找到他,他也想过跟老师和爸妈说,但是担心被指责、误解或再次遭受报复,只能把委屈憋在心里。

班会课上,班主任提起学校新来的“小安同学”:“这是法院给咱们派来的‘法治小伙伴’,不管是遇到麻烦,还是有想问的法律问题,都能跟它说。”这句话让小宇心里泛起了涟漪。

那天放学后,小宇趁着同学们都走了,来到“小安同学”面前,他鼓起勇气说:“有人总欺负我,我该怎么办?”

“小安同学”的回复很快跳了出来:“能和我说说具体发生了什么吗?不管是在学校还是校外,被欺负都不是你的错。”

没有生硬的说教,只有温和的引导,小宇慢慢放下防备,断断续续地描述了被推搡、被辱骂的经历,把积压已久的情绪一股脑地倒了出来。

一周后,门头沟区法院法官任亚杰在定期梳理后台数据时,注意到了这条信息,“不能让这条线索石沉大海”。任亚杰第一时间联系了学校老师,详细说明了情况。

学校收到线索后高度重视,进行了为期两周的调查,锁定反映情况的人为小宇后,班主任没有直接追问,而是在课间找小宇聊天,从“最近有没有好玩的事”聊到“放学路上会不会遇到有趣的人”,慢慢拉近距离。说到“要是有人让你不舒服,一定要告诉老师”时,小宇的眼圈红了,终于说出了被欺负的事。

班主任轻轻拍着他的肩膀:“校外的欺凌也是欺凌,老师和学校会保护你的。”

随后,学校联系了法治副校长任亚杰。任亚杰先分别找两个孩子聊天。对小宇,她耐心讲解“遇到欺凌要勇敢说出来”,告诉孩子“保护自己不要软弱”。对高年级同学,她用小故事点明“玩笑和欺负的边界”,让他明白“一时的打闹可能会给别人造成长久的伤害”。

之后,在学校的会议室里,任亚杰还请来了双方家长。“孩子们或许觉得只是‘闹着玩’,但这种行为已经让小宇感到害怕了。”她用通俗的语言解释有关欺凌的法律规定和后果,也提醒家长“要多关注孩子放学后的状态,从日常聊天里发现他们的异常”。最终,那个高年级同学主动向小宇道了歉。

“‘小安同学’最特别的地方,就是它像一个不会不耐烦的倾听者。”任亚杰说,很多孩子遇到问题时,会因为怕被指责、怕被误解而不愿跟身边人说,“小安同学”的出现,给了他们一个安全的“倾诉渠道”。

自投入使用以来,“小安同学”累计问答2000余次,相关做法不仅获“中国法研杯”一等奖,还入选了最高人民法院未成年人特色案事例库。

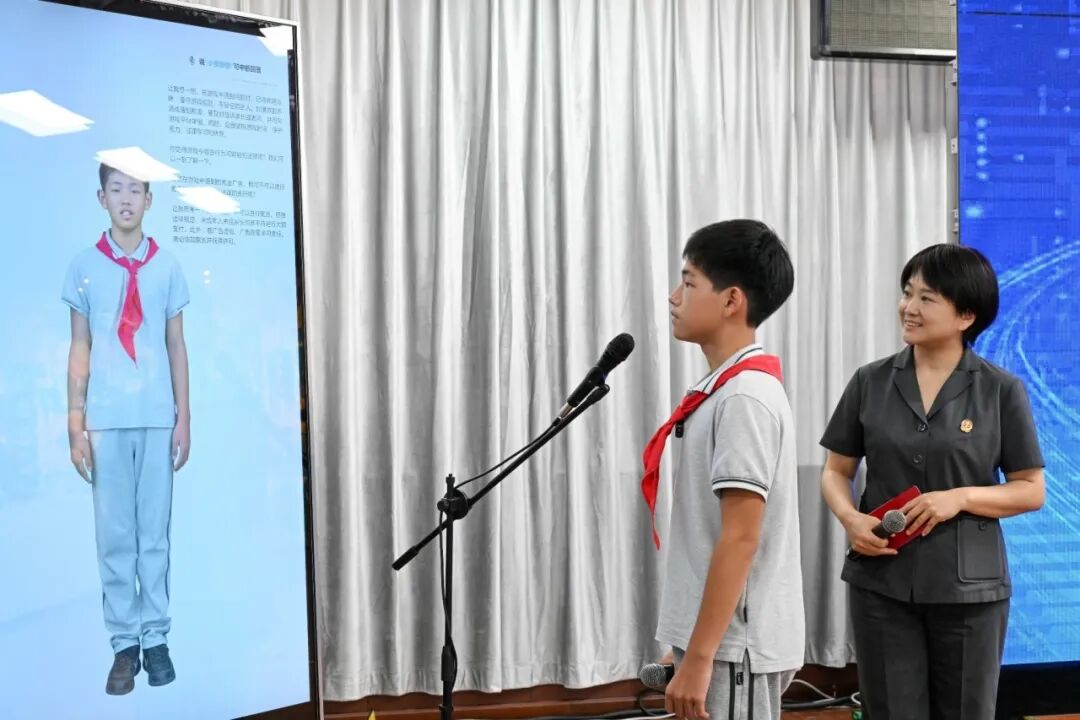

“小安同学”2.0版上线活动现场,“小安同学”的原型之一孙艺良同学上台互动。 徐涵玉 摄

9月9日,“小安同学”2.0版正式上线,升级后的版本实现了从简单“问话”到深度“对话”的跨越。它还与门头沟区法院研发的“数智枫景”法治地图云平台对接,通过深入分析未成年人在交流中呈现出的高频普法需求、法律风险点等关键内容,生成多维度分析报告,为后续未成年人保护工作提供依据。

据了解,未来,门头沟区法院还会给“小安同学”升级更多功能,让它既能“听”孩子的心事,也能“讲”法治的故事,成为校园里永远在线的“安全伙伴”。

“小安守卫”:智能测评读懂童心“千千结”

“法官,琳琳说啥也不愿回她爸爸那儿,您快帮帮孩子吧!”

今年春天,刘娜攥着皱巴巴的离婚调解书,在门头沟区法院诉服大厅焦急不安地说。

她和王鹏调解离婚时,约定大女儿琳琳跟爸爸过,小女儿瑶瑶跟自己过。可离婚后没半年,王鹏就查出尿毒症,每周要透析三次,右眼还因并发症失明,连自己的生活都没法照料,琳琳只能搬来和刘娜一起住。

日子过得紧巴倒也罢了,可刘娜慢慢发现,琳琳像变了个人——放学回家就躲进小房间,作业写得颠三倒四,也不喜欢跟家人说话,每天闷闷不乐。刘娜担心坏了,赶紧带着琳琳来法院,想把孩子的抚养权改成自己的。

任亚杰第一次见到琳琳时,这个13岁的女孩始终低着头,不管问什么,都只是小声说“不知道”。

任亚杰心里清楚,抚养权变更不能只看父母的经济条件,更要摸清孩子的真实想法——可琳琳这么内向,怎么才能让她敞开心扉?

“要不,咱们试试‘小安守卫’?”任亚杰提议。

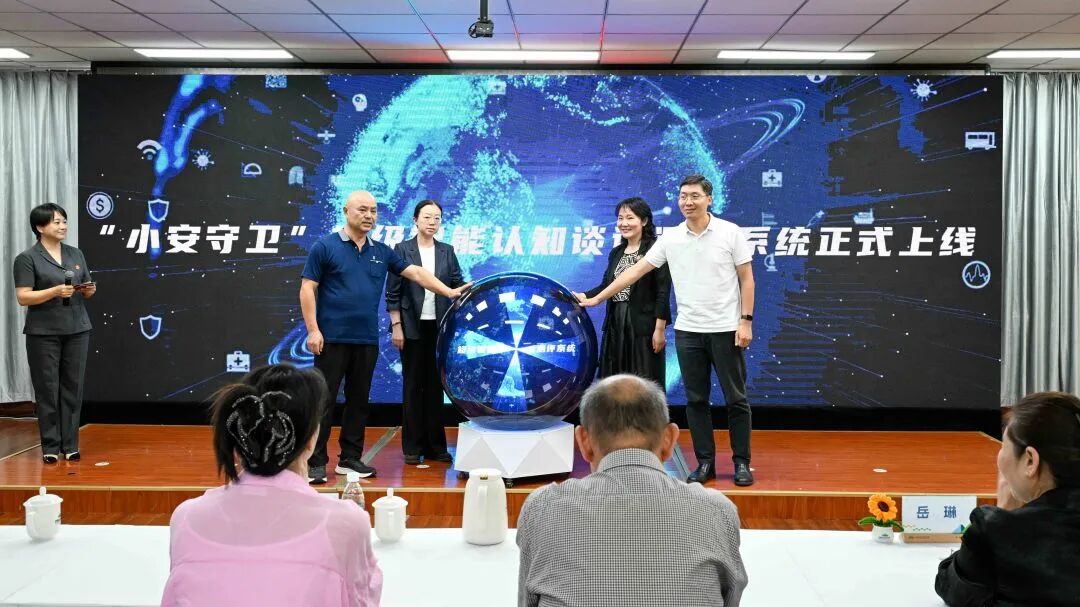

门头沟区法院推出的“小安守卫”超级智能心理认知测评系统上线,该系统能够精准识别未成年人心理状态,为未成年人司法保护工作开展提供科学支撑。 徐涵玉 摄

“小安守卫”是门头沟区法院与北京大学联合研发的心理测评系统,能够进行多模态动态评估,支持现场谈话、文本录入、音频识别三种交互模式,以550字为单元进行语言逻辑分析,动态生成紧张程度、抗拒指数等心理稳定性指标,言语矛盾性、表达一致性等情绪真实性系数,焦虑、抑郁、自伤倾向等潜在风险等级,同时,对负面心理、合理化思维等指标按1至4级进行科学分级,为司法判断提供客观数据支撑。

征得琳琳和父母同意后,任亚杰将谈话内容录入系统,重点包括琳琳和父母生活的感受、选择和谁共同生活的意愿等。分析显示,琳琳在提及“妈妈不喜欢我了,她做什么都没有用,她当时那么绝情”时,表现出焦虑以及对妈妈的埋怨。另外,琳琳的表述也存在挣扎和矛盾,如既提到想跟母亲同住,又担心被抛弃;一面说父亲不管自己,一面又担心父亲生气。

系统还从三大维度对琳琳进行了评估。心理状态方面,琳琳的负面心理与合理化思维都达到3级,反映出琳琳存在过多负面思考,也有找借口的心理习惯。焦虑评估反映出她在心理上感到紧张与不安,在身体与行为上,可能出现分心,无法专注于当前的任务或活动等。抑郁情绪评估显示琳琳无异常。

在反思表现评估中,系统把琳琳的谈话进行了分段,当琳琳说“奶奶也会伤心的,我真的不知道该怎么办。我不知道,我不想说了”时,反思程度显著提高。

结合整个心理状态评估,任亚杰综合判断琳琳需要进行专业心理咨询和疏导。

在征得琳琳及父母的同意后,任亚杰把分析的情况交给长期合作的社工组织,特别是针对孩子负面心理过多等问题,由专业心理咨询师进行一对一的针对性心理辅导,尽早干预孩子的心理问题。

开庭时,任亚杰把“小安守卫”的报告,还有心理咨询师的记录都摆在了桌上。

“从数据和孩子的表现来看,跟妈妈一起生活更有利于她的心理健康。”最终,法院判决将琳琳的抚养权变更给刘娜,王鹏每月支付800元抚养费,还约定每月可以探望琳琳两次。

“涉未成年人抚养权纠纷里,孩子的‘心里话’往往藏在沉默里。”任亚杰说,“小安守卫”就像一把“解语钥匙”,能帮法官读懂那些没说出口的需求。

“科技不是冷冰冰的代码,而是能传递温暖的工具——它让我们的判决既合法,也暖‘心’。”

司法救助:为困境少年撑起“暖阳伞”

“法官同志,我实在没办法了,小静的学费还没凑齐,她爸爸又在监狱里……”

去年10月,72岁的张桂兰走进门头沟区法院,手里攥着一叠厚厚的材料——有外孙女小静的智力残疾证、低保证,还有一张学费催款单。

小静今年15岁,智力残疾三级,从小由外婆抚养。父母离婚时,法院调解约定小静由母亲抚养,父亲每月支付2000元抚养费。

可小静的母亲也是智力残疾三级,没工作,一家三口全靠低保过活;更让人揪心的是,小静的父亲因犯罪服刑,6万多元的抚养费还没付清,日后抚养费亦成难题。

“小静现在读初中,每天要吃药,学费、书本费都是学校减免的,可冬天的棉衣还没买……”张桂兰言语中尽是无助。

法官马冬梅赶紧给老人倒了杯热水,接过材料仔细一看——小静的残疾证、母亲的无业证明、低保领取记录、父亲的服刑证明,每一份都透着这个家庭的艰难。

“您别着急,我们看看能不能尽快启动救助程序,一定帮小静解决困难。”马冬梅一边安抚老人,一边联系相关部门,开通司法救助“绿色通道”。

按照常规流程,司法救助需要15个工作日,马冬梅和同事们加班加点,仅用时7天且足额发放救助金。同时,马冬梅还主动跟学校沟通,为小静申请了“助学补助”。

“司法救助不仅要解决眼前困难,更要让孩子感受到社会的关怀与温暖。”马冬梅表示,近年来,门头沟区法院始终坚持“最有利于未成年人”原则,建立“诉前心理辅导、诉中救助帮扶、诉后跟踪回访”机制,对困境未成年人开辟“绿色通道”,力求用最快的速度、最暖的方式解决他们的急难愁盼。

每一次救助后,法官们还会持续跟踪孩子的学习生活,用常态化的关怀帮他们重拾信心,让他们知道“未来还有很多可能”。

家庭教育指导令:补位“缺失的关爱”

“法官,我知道错了,以前总觉得‘棍棒底下出孝子’,没管过孩子心里想啥,才让他走了歪路……”2025年2月,在门头沟区法院的调解室里,徐某的父亲拿着《家庭教育指导令》,满脸愧疚地说道。

这是一份门头沟区法院针对涉未成年被告人案件发出的指导令,而这份指导令的背后,藏着一个16岁少年的“迷途”故事。

徐某是家里的独子,父母开了家小饭馆,平时忙着做生意,对他的管教只是“不听话就打”。 上初中后,徐某开始逃学,跟着社会上的人“混日子”,父母要么骂他“没出息”,要么就是一顿揍。 2024年9月,徐某为了“帮哥们撑场面”,参与了一起抢劫案,抢走了一名学生的手机和200元现金。

承办法官任亚杰第一次见到徐某时,这个瘦高的男孩低着头,双手插在裤兜里,一副“无所谓”的样子。可当任亚杰问他“有没有想过爸妈会担心”时,徐某不屑地说:“他们才不担心我,只会骂我没用。”

任亚杰意识到,徐某的犯罪,根源可能在于家庭教育的缺失。

她调查走访了徐某的成长记录,小学时徐某成绩不错,还得过“三好学生”,可上初中后,父母因为生意忙,很少参加家长会,甚至不知道他换了班主任。徐某第一次逃学后,父亲没问原因就把他揍了一顿,从那以后,徐某再也没跟父母说过学校的事。

“家庭教育不是‘管孩子’,而是‘懂孩子’。”任亚杰邀请了家庭教育指导专家,一起给徐某的父母作辅导。

专家拿出徐某的作业本,上面有他写的短句:“爸妈今天又没回家吃饭”“想跟爸爸一起打球,可他说没时间”。

看着这些字,徐某的母亲忍不住哭了:“我以为多挣钱就能给孩子好生活,没想到把孩子的心思给忽略了。”

随后,法院依法向徐某的父母发出《家庭教育指导令》,明确要求他们:首先要用正确思想、方法和行为教育子女养成良好思想、品行和习惯,切实履行监护职责,承担起家庭教育的主体责任;其次要多关注子女心理、生理状况、情感需求及社交情况,进行道德教育和法治教育;最后要定期接受家庭教育指导。

拿到指导令后,徐某的父母发生了变化。在后续的回访中,徐某告诉法官,父亲会主动找时间陪他打球,母亲也学会了用“鼓励代替批评”,他还经常去社区参加志愿者服务。

“家庭是孩子的第一所学校,父母是孩子的第一任老师。”任亚杰说,自2022年《中华人民共和国家庭教育促进法》实施以来,门头沟区法院始终注重发挥家庭教育指导令的作用,帮助“迷茫”的家长找到与孩子沟通的正确方式。

门头沟区法院党组副书记、副院长毕芳芳表示,下一步,门头沟区法院将继续深化“法护安全岛”品牌建设,推动科技与司法深度融合,强化“六大保护”协同发力,把未成年人保护工作做在前端、落在细处,用法治的温度为孩子们撑起一片晴朗的天空,让每一颗童心都能向阳而生、逐梦而行。

(文中当事人均为化名)

本文刊载于《人民法院报》2025年9月30日第5版

供稿:北京门头沟法院

编辑:徐涵玉 肖飞

审核:李泽