爬树,这项看似“原始”的技能,如今成为丰台外国语学校的一门正式课程。10月17日下午,在凉水河畔的“乐学公园”内,三年级一班学生袁满在体育老师王纯的指导下学习攀爬树木。此项挑战广受各年级欢迎,仅一个班就有超半数学生成功完成。

自2025年3月创建工作启动以来,首批33所试点中小学全部与公园结对,区域匹配公园与绿地总面达到453.6公顷。利用“乐学公园”与自然体育课的融合,该校将体育课彻底搬进自然、融入自然,让教育回归生活本质,“乐学公园”也给学校带来了大变化,给孩子带来了真欢乐,真学习,真体验。

从课堂到自然:突破学习方式的“框架”

在同学们的加油声中,袁满仅用半分钟就爬到了近2米的位置。体育老师王纯全程在其下方张开双臂进行保护,而旁边另一棵树上的同学也正努力向上攀爬,落后袁满几秒到达树梢。

“我在‘乐学公园’能爬树!这边河里能看鱼,上边平台练武术。”五年级学生吕元翕蹦着高一口气兴奋地告诉记者,描绘出她眼中的“乐学公园”。

该“乐学公园”位于学校南侧,依凉水河地势修建,通过多个大面积平台与南中轴科技产业园交错连接,形成了环境优美的亲水空间,不仅是商务洽谈与市民休闲的场所,更成为孩子们探索自然的“乐学公园”。

“我们不希望把学生固定在某一个年级框架里。”校长刘忠毅的观点,代表着一种教育理念的转变。他认为,每个年级的孩子都应有机会在自然中学习,每学期至少有一到三个半天在“乐学公园”中体验。这一举措,正悄然打破课堂的时空边界。

从技能到心智:在自然中培植“生命力”

爬树,对现在大多数孩子来说并不是简单的游戏,更是一门需要领悟的生活技能。“掌握了巧劲儿就很容易上去,”一名学生像个经验丰富的“小教练”般分享心得,“内侧的脚力特别关键。”班级里超过一半的同学都已掌握这项技能。

不远处,武术队的孩子们在粼粼波光映照下练习空手翻、前空翻、竖叉,一个个动作干净利落,他们凭着在学校的课余时间训练,就已经在全国大赛上夺得了冠军,动作间洋溢着蓬勃的生命力。

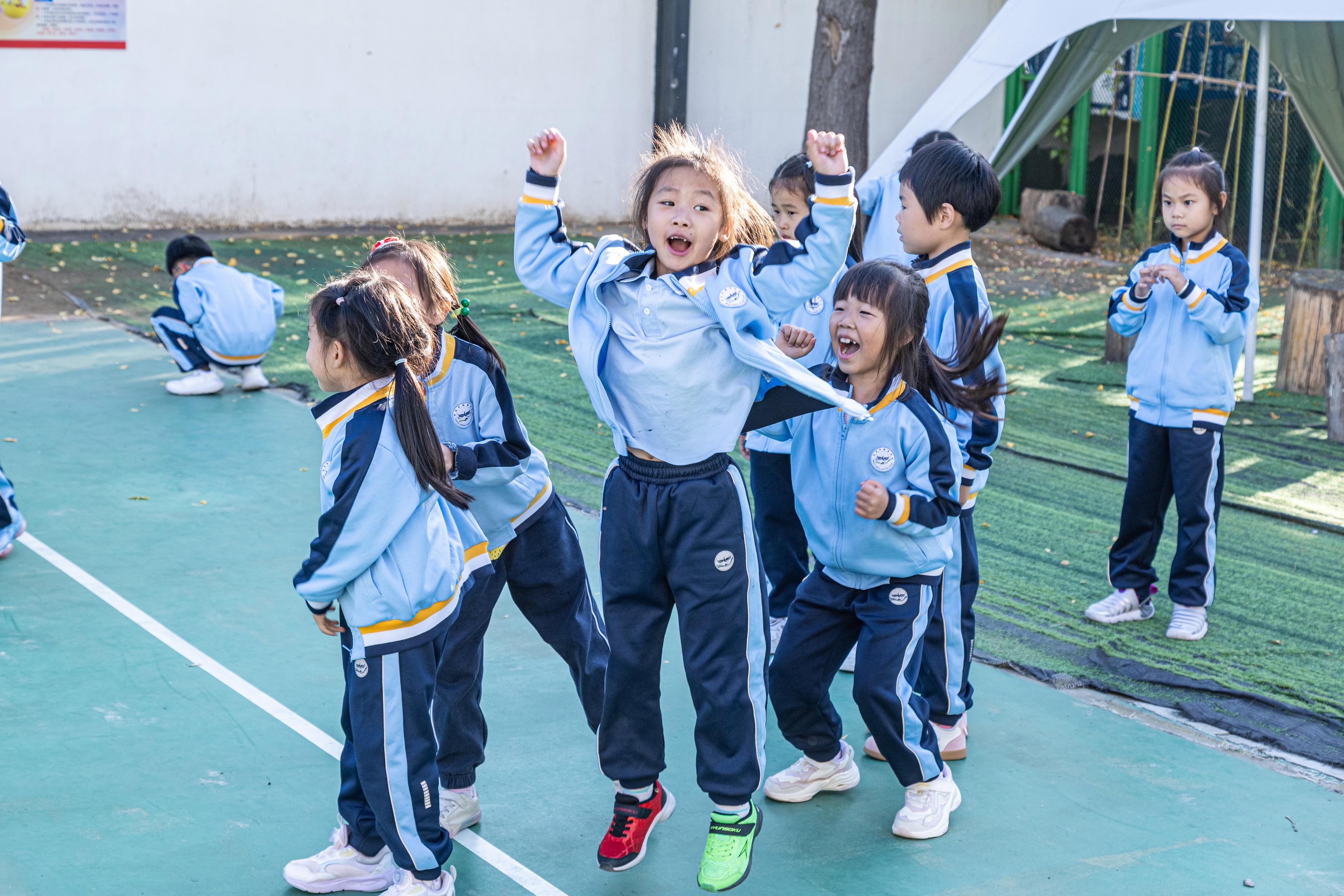

与此同时,学校操场上的一年级新生们正进行着别开生面的接力赛——他们弯着腰,推着木墩向前滚动。一年级年级长夏颃淇介绍:“这些木墩是学校里死去的一棵树锯成的,课间时孩子们可以滚木墩,也可以玩抢椅子游戏。”

走在校园里,从天宫号的航天舱模型,到月球、火星VR太空影像地下展演室,再到角落里的动物园,执行校长张嘉琪表示:“只有孩子感知到了,他们才能体验到。教育的路径,正从单向的知识灌输,转向多维的感知触发。”

从公园到社会:对抗“空心化”的教育应答

在公园欢乐景象的背后,藏着更深层的教育忧思。刘忠毅直指当下教育的一大痛点:“现在有些孩子出现‘空心化’现象,学习不错,但对生活没有情感、没有热爱。”

这一判断,让“乐学公园”的探索超越了简单的课外活动层面,成为对抗“教育异化”的积极应答。在刘忠毅看来,“乐学公园”只是一个起点,最终要走向的是更广阔的自然界和社会。

“在‘乐学公园’里,低年级孩子可以观察鸟巢、认识植物、练习爬坡,到了一定年龄就要掌握爬树、避险等生活必需技能。我一直在想能否在凉水河开设皮划艇课,把‘乐学公园’拓展到水面会更加有意义,或者建一个攀爬公园,学生上体育课就去爬一圈,身体自然会强壮。”刘忠毅从办公室窗户指着凉水河说。

从知识到生活:构建完整的教育生态

“所有的学习最终都要回归生活。”刘忠毅用这句话概括了学校的教育理念。当知识被人文情感和自然体验支撑,教育才不再是空洞的符号传输。

从“15分钟课间”的策源地,到“乐学公园”的深度探索,再到自然体育课的全面打造,丰台外国语学校的实践构建了一个更为完整的教育生态。在这里,爬树不仅是锻炼体魄,更是学习如何与自然相处;滚木墩不仅是游戏,更是理解生命的循环与物的价值。

夕阳西下,凉水河畔的爬树课程结束了,但教育的深层次变革正在继续。正如刘忠毅所言:“我们要填充的是对生活的热爱、人与人之间的情感,以及人与自然的融合。”

这座“乐学公园”所见证的,不仅是一堂堂别开生面的体育课,更是一场关于教育本真的回归之旅——当孩子们的手脚真正触摸到树干与泥土,他们的心灵也在与真实世界建立最坚实的连接。

来源 丰台区融媒体中心

丰台时报

记者 原梓峰