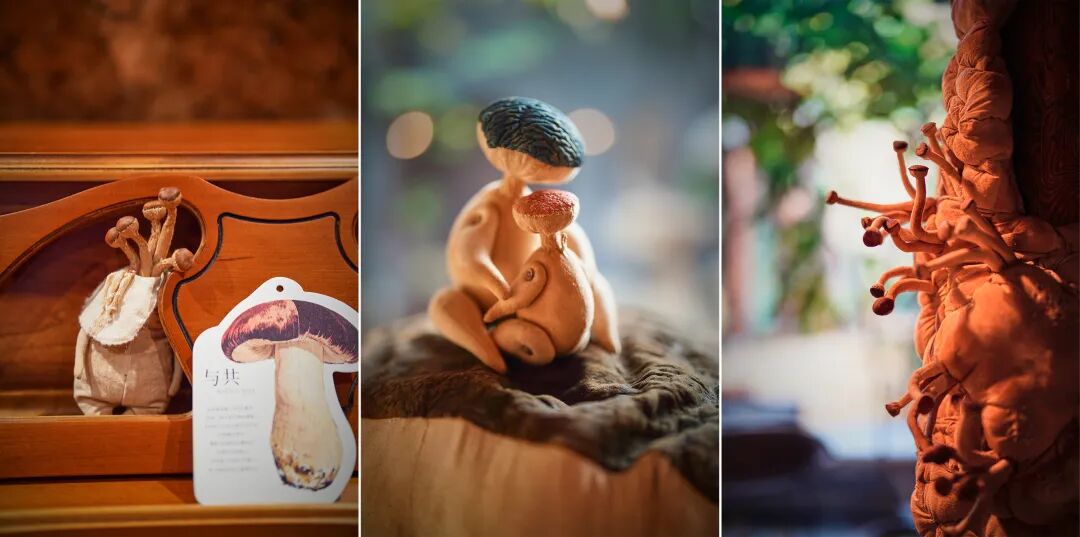

手掌大小的仿真蘑菇造型胸针

与房顶比肩的巨型蘑菇

从房梁倾斜而下的如瀑菌丝……

它们与四合院的灰瓦飞檐

碰撞出独特的化学反应

让人意外又惊喜

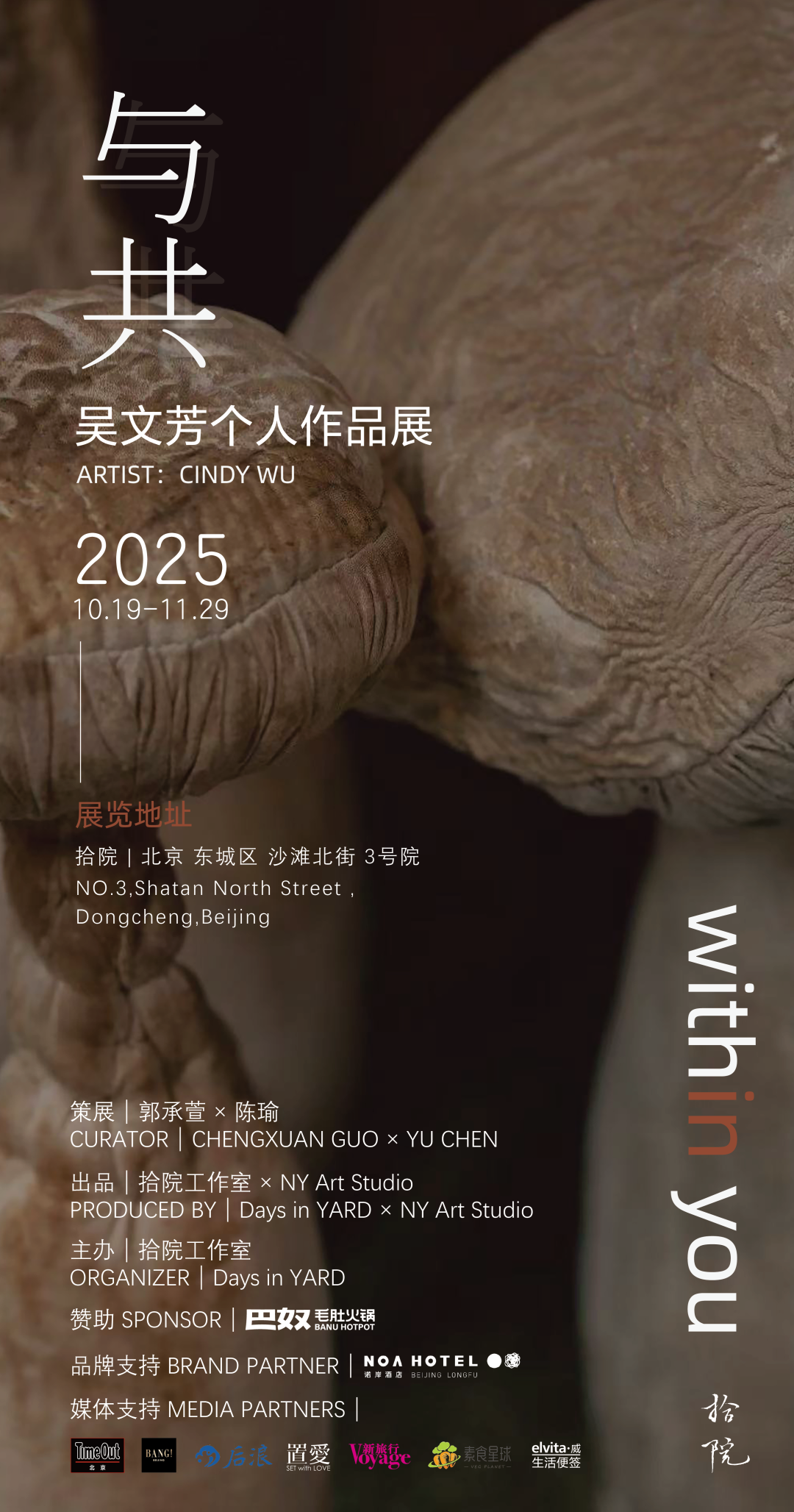

近日,一场奇妙的蘑菇展在拾院举办。这场兼具自然野趣与艺术美感的展览,不仅让老院落焕发新生,更揭开了拾院不断尝试以艺术为媒、联结传统与现代的“破圈”实践。作为东城胡同里的文化新地标之一,拾院如何让蘑菇与四合院碰撞出火花?又为何能成为艺术家争相入驻的精神家园?记者走进这座藏在市井中的院落,探寻其背后的文化密码。

蘑菇“种”进四合院

老空间焕发新活力

推开拾院的院门,金色的暖阳刚好为小小的四合院镀上了一层柔光,树旁檐下,大小不一、形态各异的蘑菇俯拾皆是,为观众构建出一处如童话般的“共生”世界。“把蘑菇展搬进四合院,是想让自然与传统建筑对话。”拾院主理人同时也是本次展览的策展人郭承萱,道出了“与共”蘑菇主题展览举办的初衷。“菌生万物,与世界构成一种充满智慧和诗意的共生关系。而我们人类也像森林里的蘑菇一样,既是独立的个体,又是彼此的同类,我们希望借由展览传达出‘共生’这个意象。”

落地窗旁,不同品种的蘑菇在木屑培养基上“蓬勃生长”,绵长的菌丝在午后暖阳的照耀下泛着微光;院中海棠树下,簇拥生长的菌棒与墙角野生菌“微景观”形成呼应……

“这些蘑菇不像是艺术品,更像是自然生长而成的小精灵,太治愈了!”网友“我是夏凉”第一时间在自己的社交媒体上分享了观展体验。“在这里,无论是小到10厘米的胸针,还是两三米高的巨型蘑菇,每一件作品都有着创作者自身鲜明的风格,展现出强大的生命力、包容力与松弛感。我认为这些特质都与北京这座城市的文化底色非常契合,于是一拍即合,决定在北京最美的季节,让蘑菇在拾院落地‘生长’。”郭承萱介绍,从策划展览到落地与观众见面,整个过程只用了1个半月的时间。

展览创作者吴文芳告诉记者,拾院保留了老北京四合院的格局肌理,又通过现代设计实现了光影的完美融合,让自己创作的蘑菇与四合院的空间碰撞产生出新的生命力。“有了这次愉快的合作体验,我也有了继续创作的动力,希望明年能带着新的作品再来拾院和北京的朋友们相会。”吴文芳说。

艺术家云集共创

多元场景链接艺术生活

与青年艺术家吴文芳一样,想要与拾院再次展开合作的艺术家不在少数。“像我们目前已确定了明年春节的展览内容,合作对象就是之前与我们有过合作的水墨画艺术家李晶彬,这次希望在拾院完成他新作品的展示。”郭承萱说。

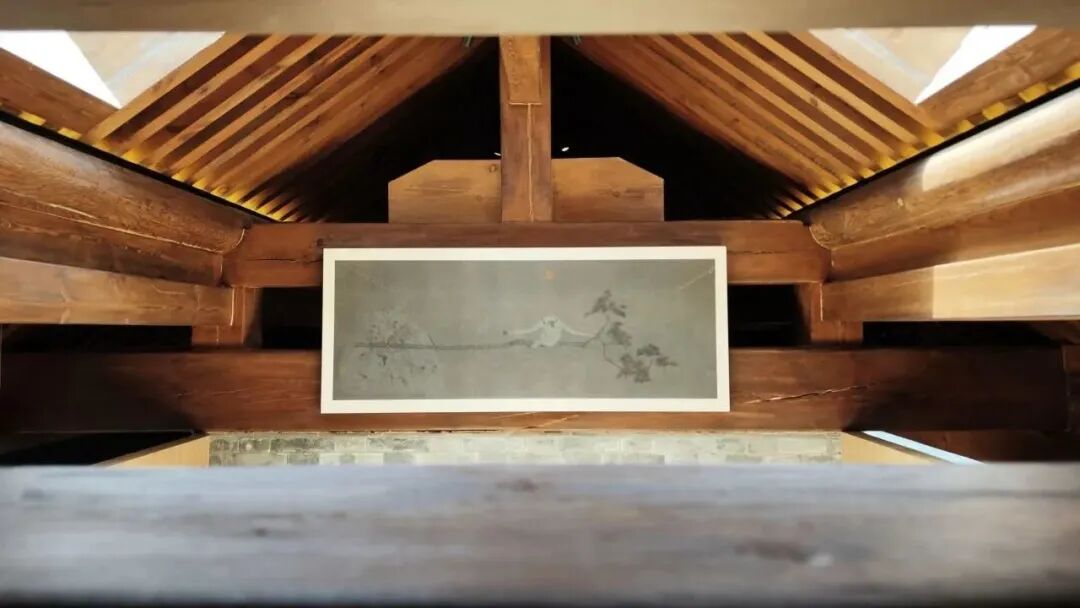

「辞照观风」李晶彬个人展。

“第一次走进拾院,就知道这是我一直在找的地方。”画家刘昆鹏回忆起3年前与拾院的初次相遇,依然难掩激动。当时,从事绘画创作的他正苦于找不到兼具静谧氛围与文化底蕴的工作室。在朋友的推荐下,他走进了这座藏在东城胡同深处的四合院。“青瓦灰墙,还有院中的树,都透着老北京的韵味,在这里,能让人静下心来创作。”他当即决定入驻拾院,成为最早一批合作者之一。

拾院的吸引力,不仅在于其独特的建筑风貌,更在于其开放包容的创作氛围。郭承萱告诉记者,拾院的定位是“艺术家的精神家园、公众的文化客厅”,“这里不只是一个平台与展示的窗口,我们更多的是通过营造场景力,让空间、内容、与人的情感产生链接,让真正的好作品感动人。”郭承萱说,一些生活在其他城市和国家的艺术家,甚至提前一年预约,来拾院进行分享交流活动。如今,这里已聚集了绘画、雕塑、手作、音乐、传统文化、生活美学等多个领域的100余位艺术家,开展共创活动。

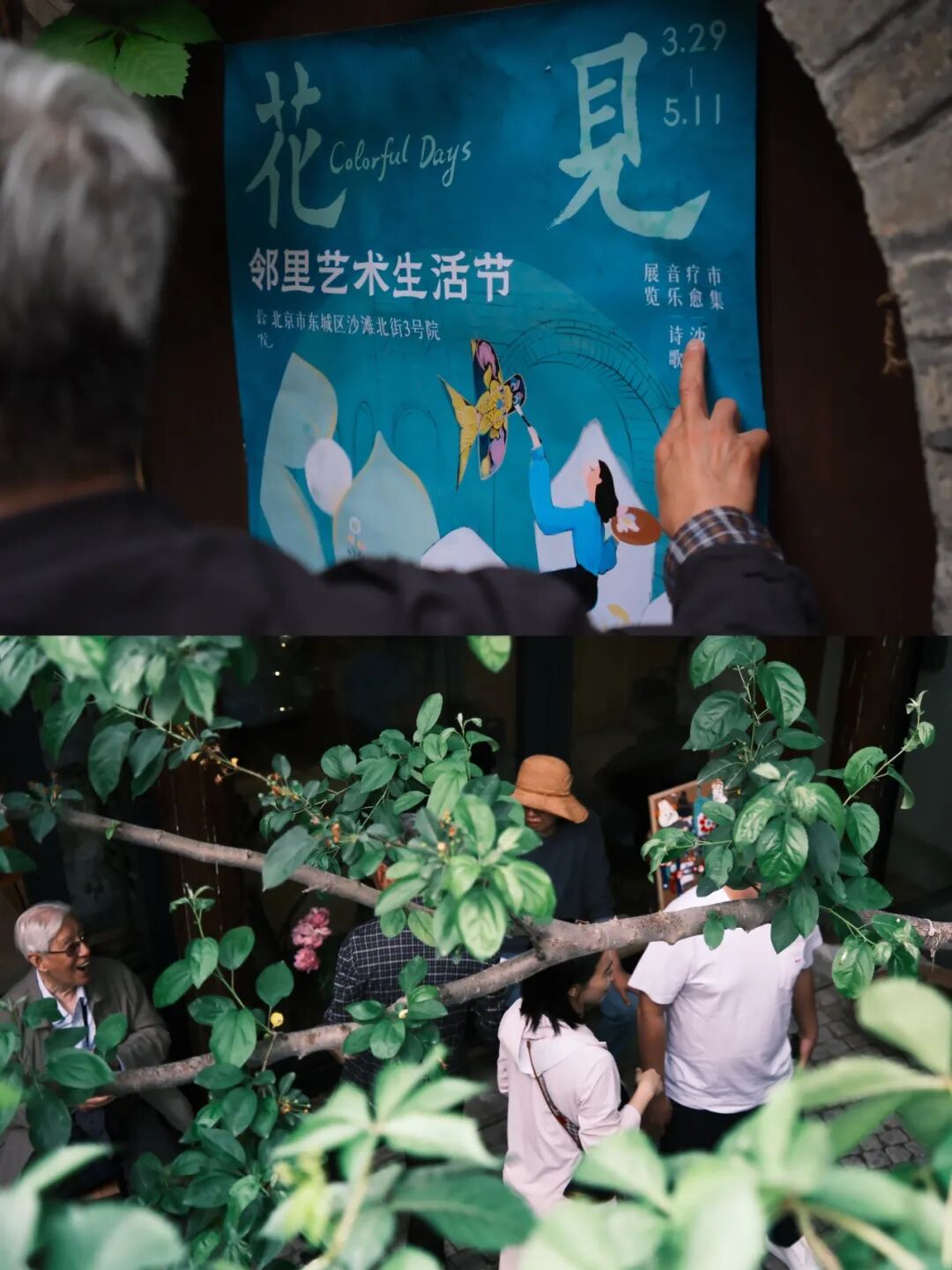

“拾院最打动我的,是它兼具了国际性与在地性,富有北京的城市浪漫与胡同生活的烟火气。”作为拾院的邻居、合作伙伴,作家、乐评人郭小寒说最吸引她的是胡同里的鸽哨声和邻里的闲谈声,还有抬头就能看到的院中四季不同的景色。“这种与生活紧密相连的环境,让我的创作更有温度。”郭小寒说。

作为拾院的好朋友、策展人陈瑜表示,拾院通过将艺术与人和自然和季节打通,让观展人获得一期一会独特幸福感的同时,也反向赋予场域更多独特价值和印记,为场景力的营造探索出更多商业品牌与艺术展览合作的可能,以实现艺术与商业双向赋能。

面对大家对拾院的认可与肯定,郭承萱颇为感动:“很多朋友都是通过口耳相传认识、熟悉的,我们也希望通过自己的努力,让更多人走进拾院,让这一方胡同小院焕发持久的文化艺术活力。”

“胡同天团”梦幻联动

为东城艺术增添别样风采

“在拾院,艺术从来不是孤立的。”郭承萱说。“就像这次的蘑菇展,我们还在北京隆福寺NOA HOTEL举办了为期一个月的快闪艺术展,当大小不一的蘑菇在设计酒店‘破土而出’,奇妙的化学反应为国内外旅客的北京之行增添了别样的体验感。”

除了自身展览活动不断,这两年拾院还积极参与街区联动。主理人郭承萱与“胡同是甜的”“可能有书”“跳海”“一拙茶研所”“有福”“虎童”“素静”等一批有着东城胡同基因的主理人们一起,通过不定期举办胡同市集、沙龙等活动,彼此共享空间、交流碰撞,让灵感在轻松的氛围中自然生发,不断丰富着胡同的IP和艺术生态。

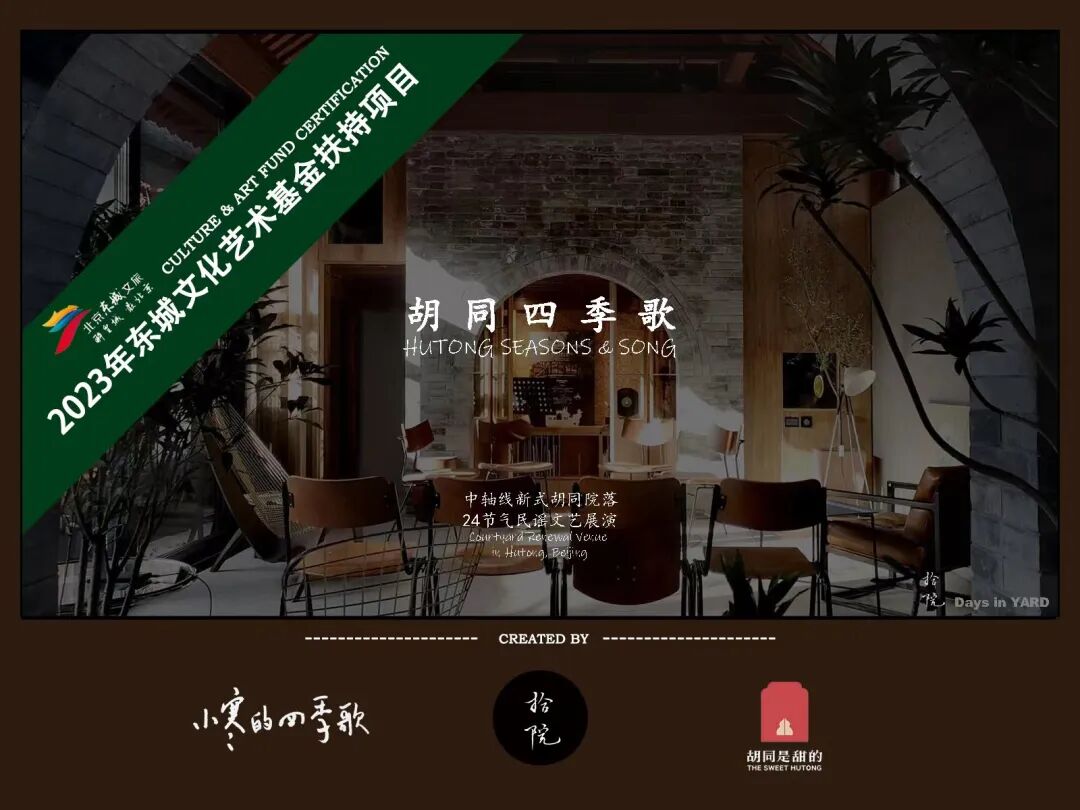

“大家是在玩的过程中碰撞出新点子,每一次合作都不是负担,而是发自内心的情投意合。”郭承萱说,拾院更像是一个艺术创意的孵化器与试金石。为此,拾院与主理人、艺术家朋友们共同搭建了名为“一个拾验室”的内容共创平台,持续研发和孵化一系列精品文化艺术项目,赋能和延展至更多场域。“就拿曾获得东城文化艺术基金的《胡同四季歌》项目来说,我们从最初只有20多人参加的音乐聚会,逐渐升级为更具影响力的剧场版展演,再到走出北京,与外地文旅合作打造2000人规模的民谣音乐生活节,让北京胡同奔赴更广阔的山水人文。”

从研发创造,有机生长,再到美美与共,拾院的项目不断“破圈”,也印证了拾院“母体孵化、向外生长”的发展路径。

如今的拾院,既是艺术家的创作基地,也是市民身边的文化乐园。正如郭承萱所说:“拾院虽小,但它的魅力在于创造的无限可能。”未来,拾院还将推出更多可触可感的艺术活动,持续探索传统院落与现代艺术的融合之路,为东城文化增添更多别样风采。

文字:李帅

图片:林萱 拾院工作室